インタビューに来た娘さん

インタビューに来た娘さんリンク:回転軸の発明が世界最古の遺物(リンズ)|第1章粉とは|第3章火薬製造工場|第4章石臼伝来|第5章開花した日本の粉文化|第6章食文化|第7章ダイナミックス|第8章二十世紀を演出|第9章鳴き砂|第10章ナノ微粒子|

『ものと人間の文化史一粉』

第2章 粉を発見した人類史一万年

2.1 時間を実感できる年表(タイム スケール )

四桁以上の数字になると一万円札なら解っても一万年はそろそろ解らなくなってくる。この辺で時間の尺度(タイム スケール )の話をしておく必要がある。「2004年になったら130憶光年の星雲が撮影できた」とNHKニュースがあった。その星雲は光が130億年かって走れる距離だ。この辺が宇宙の果てかとも。でもこんな話はどうしようもない。今見ているのは130億年前の姿だからもちろん今はない話だ。でも地球は46億年前に出来たというの位は解りたい。 検索ソフトで「時間を実感」と入力したら方々の小学校などで、「時間をどうしたら実感できるか」といろいろな説が出ていたが、解りにくい話ばっかり。これについては私はすでに対談形式で私のHPに解を出している。

それは:

友人 「漫画家の 故 手塚 治虫 地球は 想像もつかない、とてつもない長い時間をかけてこの地球はできたのだ」 と書いていたよ。手塚先生でも、46億年と いう時間を想像するのは難しかったんだね。」

私「うん、それは彼は頭がいいから頭の中でだけ考えるから、手に負えなくなるんだよ。形にしてあらわして、体で体験すれば もっとわかりやすくなるんだ。そう、地球46億年が見える。そこでは一年計という砂時計があって、その脇の部屋に地球46億年年表がおいてある。 仁摩サンドミュージアムというんだ。」

友人「に ま さ ん ど み ゅ う じ あ む?…って、どこにあるの?」

私「島根県邇摩郡仁摩町 という町にあるんだ。むずかしい字だね。 「にまぐん にまちょう」と読むんだよ。

友人「へぇ〜っ、それって 鳥取砂丘のあるところ?」

私「いや違う、地の涯」。

友人「地の涯ではどうにもならない。ここで話して」。

この話は手塚先生に聞こえていたらしい。ある日手塚治虫さんの娘さんで自然環境保存の活動をしておられるが私の家へインタビューにこられた。放送は2000年8月25日ABCラジオの番組「ガラスの地球を救え」で放送された内容が朝日新聞のHPに出ているhttp://asahi.co.jp/50th/miwa.html。検索でキーワード「手塚治虫 三輪茂雄」で出てくる。

インタビューに来た娘さん

インタビューに来た娘さん

これとよく似た話が、司馬遼太郎さんにもあった。週間朝日の連載小説で、九州の北部の某浜が話題になって、そこの砂が鳴くという。さっそくわざわざ出かけたが、ごつごつとした岩だらけの浜だった。それを司馬遼太郎にだまされた話と題をつけた。同じ雑誌の同じ号だったから、すぐ彼の目についたようだ。追いかけ次号あたりで、「やられた」と書いていたという。それを見た友人から「すごい。司馬遼太郎をやっつけるっとは」と驚かれた。いれも故人だからいまでこそ言えるというもの。司馬さんが亡くなられてた時の追悼号に彼の書斎の本棚があった。そこには私の『鳴き砂幻想』が並んでいた。

2.2 遠近法の地球46億年とは

横軸の年を対数目盛りにしたらよかろうと地球の歴史をにして年表にしてみると下図のようになる。

確かに対数にとれば2ページくらいに収まるが紀元前一万年までたどると紀元以後が詰ってきて見にくく現代は見えない。普通は上図のようなイメージで頭に描いているが、遠くのものは小さく見える遠近法敵でその現実的実感ではない。一目で見る方法はないだろうか。

この疑問は小学生の頃、教壇の上に日本史の年表があり、縄文時代から昭和まで書いてあったか、縄文時代が物すごく長く、それに続いて弥生時代、平安時代と続くが、「明治、大正、昭和は端っこにチョコチョコとあるだけなのはなぜだろう」という疑問だった。戦後になって考古学者の発掘が進んで、日本の縄文時代の具体的な内容が明らかになってきたが、当時は知識は空白だったから、当然かも知れない。今になって思うと当時の先生は「空の入れ物」を見せてくれていたのであろう。「おまえが追加するんだ」と。

2.3 人類史1万年ラベルと地球46億年年表

人類46億年という長さを実感する一つの試みを46億年地球年表作成によって実現できる。下記は基本となった一万年ラベルである。

![]()

人生100年は最右端の1mm。マイクロ スケールというスライド グラスの寸法の理化学機器がある。これには1mmの間を最小1/1000mmまで目盛りがつけてある。そこでまず光学顕微鏡で覗いて最小目盛りを確認できる。1目盛りは1年に相当する。人生100年はあれだと確認できる。上の図は実寸だから、これで顕微鏡で覗いた人生100年を再確認できる。

日本史はうかうかすると秀吉さんと肩を並べてしまうから省略している。2000年前の辺にキリストと仏陀そして5000年まえのクフ王だけ。人生は確実に1mmの長さで歴史の上にきざまれてる。

1cmが千年。 仏陀もキリストも実に身近なのはおどろき。

地質時代を調べてみると、1億年が1km、地球46億年は46km。 長距離マラソンでこれに近い距離を走るから人間の限界と見ることも出来る。

島根県仁摩町に建設された世界一の巨大砂時計の脇に設置してある。地球46億年年表 島根県仁摩町では1年砂時計の建物の中で直径2.5メートルの透明リールに巻いた地球46億年テープ年表を作った。そのリールは東京の理化学器械メーカーで作った。そのままでは山陰線のトンネルを通過できなかったので、その島根まで船便で送られ仁摩港に陸揚げされ、あとトラック便だった。テープは東京のメーカーから箱入りで購入し、大学からトラック便で送った。

これには準備の仕事があった。役場から、「テープの直径はどれだけあればいいですか。準備する部屋を作らねばならんので」。 考えたことがなかった私はあわてた。もし間違えば何百万円かがフイになる。

巻直径の計算

購入した市販の紙テープの直径と芯径(上図のDとd)より次の計算によってテープの巻直径を計算できる。 巻数計算式

r:芯半径[mm],d : 紙厚み[mm],L: テープ全長[m]は次式の等差級数で示 される。

L=2πr+2π(r+d)+2π(r+2d)+2π(r+3d)+・・・+2π{r+(n-1)d }

和 L=n[2πr+2π{r+(n-1)d}]/2=(n/2){4πr+2π(n-1)d}

=πd+2πrn-nπd ・・・・(1)

n巻き分の厚みは巻いたテープで直接測定できる。

この測定値をDとするとnd=Dを(1)式に入れて πDn+2πrn-πD-L=0, 巻数はn=( L+πD)/(πD+2πr)

したがって求めた紙厚みを利用して未知のLの場合の巻厚みが出る。

以上によりテープ全長Lと巻厚みD, 芯径 rを測定すれば、巻数が求められ、D/nから 紙厚みが求まる。巻数は実際に制作するときの労働の厳しさを示します。実際,カン

ブリア紀が終わる前に回転台のベアリングが壊れるハプニングで作業が中断した。

dの値が実際の巻具合でどう変わるかは数学の問題ではなく工学の問題であった。NHKの ある番組ではdを与えて計算していたがそれでは面白くない。

人類300万年年表,恐竜年表としだいに大きいのを試作した結果,大きくなるほど固 く締まることがわかり,十分固くまいた場合のdの値からD=1.25mと計算した。人類300万年年表はゆっくり引き出しな

がら,人類あゆみの長さを想う大演説がでる。引き出した七色のテープが机上に 山積みされる様は実にきれいでだれも退屈しない。全部引き出したとき,机からい まにもこぼれ落ちそうになった人類史の迫力は,人類の苦難に満ちた長い長

いあゆみへの敬意が込み上げてくる。「300万年前かっては人類最古の女性ルーシーさんにお 会いできる。(1985年11月27日にNHK市民大学講座で1.4億年の恐竜年表が出来たばかりで,地球46億年テープ年

表は夢物語だったが1.4キロ,これをまくのに卒論生はふらふらになったものだ。)

市販のテープは長さが一定しないから25mずつ切ってつないで行く。 地質年代表にある重要事項は所定の場所に記入するラベルを貼ってゆく。 市販のテープは長さが一定しないから25mずつ切ってつなぎ、 地質年代の重要事項は所定の場所にラベルを貼ってゆく。

46億年.はテープ全長46キロメ…トル.。紙テープ1840本であった。これを製作する作業は私が指揮をとり、新任のコンパニオン4人を動員して始めたが、それはそれは壮観だった。まず広いと思ったミュージアム構内では最大25メートルしかない。外では風に揺れる。テープを延ばして引っ張る係、長さを測る係、と全員で分業。これに恐竜年表をつなげば、これまた外側のうすい層になってしまう。これを延ばせば大講堂一杯になる勘走だ。さてようやく約2週間かかて巻き終わったと思ったら、テープの上面がデコボコだった。これではガラス板が乗せられない。「さーどうするべ」。一晩考えたあげく近くの大工さんから鉋を借りてきて、私が一日掛で鉋掛して収めた。

現代人に世界観の変革を迫る七色の地球年表は現在仁摩サンドミュージアムで展示している。これも文字通り世界一である。これこそ46億年という時の流れを実感する唯一の方法と思う。

2.3 旧石器時代

一度テープ年表を体験すれば1万年前と言っても驚かなくなる。1万年前は旧石器時代はどんなかは、一覧し易い前述の対数目盛りの普通の年表が分かりやすい。両方を使い分けることにする。

粉づくりの道具は次第に発達し、新しい道具を生んでゆくが新しい道具が出たからといって必ずしも古い道具が絶滅するわけではなく、多くが生き残ってゆく。たとえば旧石器時代の石のつきウスは現代の化学実験室に瑪瑙乳鉢としてどっこい生きている。道具は特殊な機能と多様性を追及して発達するが、古いほど万能多機能の古い道具はそれなりの用途が残る。

火の発見は粉の発見でもあった:木と木をこすり合わせて火を作る発見は人類最大の発明だったと言われる。実はこれは人類と粉との最初の出会いだった。そしてそれが絵の具造りと並んで真っ暗な洞穴で絵を描くことも可能にした。さらに木の粉は火がつきやすい(化学反応しやすい)ことの発見でもあった。つまり粉にすれば別な世界(文明世界)を拓く偉大な発見であった。

→

→ 粉の発見とその意味

粉の発見とその意味

2.4 粉は関所

自然の素材を利用して、人間生活に必要なものを造り出すこと、つまり、物の生産が人間社会を物質的に支えている。ところが人間が利用できる物質は、自然界に存在するそのままでは、きわめて限られている。採集狩猟時代の生活がそれであった。利用できない物を、なんとか工夫して、利用できるようにすることによって、人類は繁栄、つまり人口増大に対処し、華やかな文化を築いてきた。そのような、自然界の物質を改造し、つくり直して利用する場合には、必ず通過しなけれぱならない「粉」という関所がある。この関所のことは、ひとむかし前まではわかりきったことだったが、今日ではよく考えなければわからないほど、複雑になってきている。社会の生産機構が複雑になったのである。現代およぴ未来は、ますます莫大な物質消費を前提にしているから、いまこそそれが、粉の見方からどういう結果に行き着くかについて、関所に立って考えておく必要がある。別の見方からすれば、この関所を押えることによって、その時代の文化を、素材の面から理解することができる。このことは昔も今も、そして多分未来も変らない。そういう見方で、人類文化史を現代まで眺めてみようというのが本書の粉の文化史である。

2.5 縄文文化

第一章で土が粉だということを説明した。縄文時代の土器が粉の文化史のトップにある。人類文明の発祥地はエジプトとメソポタミア、インド、黄河流域の中国が四大文明発祥の地とされているが、古代人の生活において画期的発明は縄文土器だといわれている。(志村史夫著『古代日本の超技術』(1997,講談社)。また縄文土器の文化史的意義について、小林達雄は次のように書いている。

「それまでの道具(石器や木、竹など)は、用意した素材を割ったり削ったりしてしだいに大きさを減らし、目的とする形態に仕上げる減量型であった。ところが土器は、掌にした一塊の粘土に次々と増量しつつカサ上げしていくという正反対の方向をとる増量型である。この対照的な造形を、木村重信は、「引き算型」と「足し算型」と呼んでいる。しかも石器などでは、いったん打ちかいてしまった部分は、たとえ不本意であっても、もはや修復不可能である。けれども土器は、加除修整は自由自在である。このように土器は、それまでの人類史には絶えて見ることのなかったまったく新しい造形学的性質をもつ。やがて縄文人は道具としての土器の形態を実現するだけでなく、その造形の自由さを利用して縄文人の抱く世界観を表現するキャンバスにしていった。言い換えれば、縄文土器は日常什器の一つというにとどまらず、いわば文化的な機能の重責をも果たすようになったのである。」(小林達雄著『縄文人の世界』(朝日選書,1996)

土器を作るには粘土が必要だが、これは森の植物が岩石の分解によって作りだした。また日本には土器を焼く燃料も森が作り出していた。粘土を捏ねる水もあった。土器による調理革命が起こり、煮て食べることが可能となり、堅いものを軟らかくし、味つけも可能となった。つまり汁物や雑炊という調理の無限の可能性を引きだすことができたわけだ。ゴッタ煮ができるから、食材の多様性が出た。さらに殺菌効果もあった。

世界最古の土器とされている縄文土器

世界最古の土器とされている縄文土器

佐世保市瀬戸越町泉福寺洞窟で発見された

泉福寺洞瀞遺跡から昭和四十五年 (一九七○)に出土

12000年前KIhttp://www.nansho.nagasaki.nagasaki.jp/100sen/54/54.htm

2.6 豆粒文土器(トウリュウモンドキ)

現在までのところ世界最古の土器とされている12000年前の土器が佐世保市瀬戸越町泉福寺洞窟から出土した 豆粒文土器が知られているhttp://www.utuwa.jp/mmag/mmagw1001.htm。科学的年代測定法と出土層から、一万ニ、三千年前のものと推定されている。イラクのジャルモ、トルコのチャタルヒューク、エジプトのファユーム各遺跡より何千年も古い、世界最古の土器とされている。縄文土器の独特の形については、小林達雄著『縄文土器の研究』(学生社,2002)で、「すでに慣れ親しんでいた編籠とか樹皮籠とかあるいは獣皮袋の形をまねしたとかんがえられる。」と書いている。なお豆粒様の模様は、「編籠の編み目に重ねて編み込んだりしながら飾りつけた籠の文様かもしれない」と。

2.3 風化花崗岩(原寸)の肌(曲谷)

2.3 風化花崗岩(原寸)の肌(曲谷)

豆粒文土器が世界最古の土器(セラミック)と聞いて、そういえば粘土が森の産物である事実を私は目撃したことを思いだした。土は花崗岩が風化して出来たものだが、その風化過程をしめす粘土が伊吹山の西麓(曲谷)にあった。その場所は蝮と熊の恐れがあり、春先の短い期間しか近づけない。村人の案内で曲谷臼産地調査(http://www.bigai.ne.jp/~miwa/miwa/magatjitch.html)のためだったが、調査の序でに山菜取りをと少し山に入ったところ、谷あいの小川に山葵(わさび)の自生地があった。山葵を取ろうとすると、花崗岩の岩肌が見える。岩に生えている感じだ。ところが表面はつるつると粘土の感触だ。カッターを持っていたので、切るとまるで豆腐のようだ。曲谷の岩肌は黒雲母の配列に特徴がある。私の田舎にも江州臼として来ており、しかも自宅の石臼だった。不思議だったから、持ち帰ったが、乾いたらバラバラの粉になってしまった。とにかく粘土は間違いなく岩石から森の植物が分解して作ってくれた粉なのだと実感した。

2.7 臼類

粉を造る方法には出発物質が固体、液体、気体の3つの場合がある。別に液体や気体から造る粉があるが固体からはじまるのが大部分なので省略する。

固体からはじまる粉造りには磨ると叩くの他、転がすの3種に大別できる。

ウスの二つの基本形態

ウスの二つの基本形態

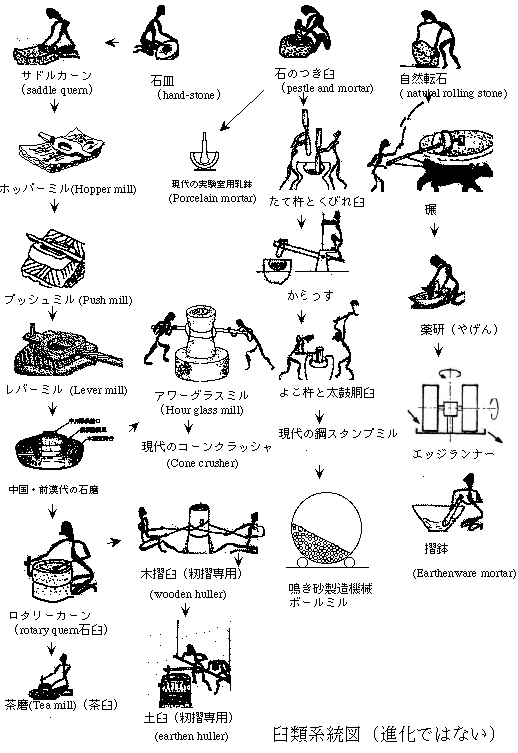

上図がウスの基本になった二つの原始形態である。下図には転動式を加えた臼類一覧図である。いろいろなウスがあるので、全体を臼類と呼んだ方がよさそうだ。これで世界に存在するすべての臼類を総括している。

上図左最下端の道具を日本ではイシウス、ヒキウス、なまってイススなどと昔から呼ぴ慣らされているが、石で作った餅つき臼もイシウスと呼ぶことがあって混乱する。日本語の臼は非常にひろい意味をもっている。ところが中国の漢字では臼は字の形が示す通りに杵でつく臼であり、回転させるウスには「磨」の字をあてて、磨る意味をこめている。考古学の文献で磨臼と書いた論文もあるが、漢字で「臼磨(きゅうま)といえぱ両者の総称であってこれまた混乱する。こんな混乱をつくり出した責任は、鎌倉時代に中国へ留学した偉いお坊さんが不勉強で、磨と臼をゴッチャにして、いずれも粉をつくる道具ぐらいに解して教えたのか、それとも磨は当時の日本ではまだ普及していなかったために、生徒たちが理解できなかったのか困りものである。今さらどう頭をひねっても臼の混乱を避ける名称は浮ばないから、回転させるウスはこれからさき要すれば石ウスと書いて、臼という字を避けることにする。わざわざ区別する必要がなければ石臼と書く。古い時代の西洋の石ウスは英語を借用してロータリーカーン(rotary

quem)と呼ぶことにする。強いていえば「手挽き回転式石製粉砕用具」である。なお後に出てくる動力で回転する西洋の石ウスは「ストーンミル」である。英文学の英語辞書などで碾臼と書いてある例があるが、碾は中国のローラー式石ウスであって、これまた混乱する。

2.8 粉造り人類史の実験

ロータリーカーンの発明を実際に実験した中学校があった。岐阜市の市街地から離れた田園地帯にある学校だった。先生が調理室で小麦の生の穂を見せて「これなーに?」と聞く。全員「??・」。小麦の穂がなにかわからないと嘆きながら。次に収穫前の穂を見せて、「これを食べるにはどーすればいいか考えなさい」と言って、その後は好きなようにさせて放っておいた。おせっかいが多い現代では実に珍しい凄い先生たちだと思う。こども達は2ー3日はうろうろしながら、ある子はハンマーで一粒ずつ叩きつぶす。ある子はフライパンをもち出していきなり炒りはじめる。いずれもダメとわかる。図書室へ行った子はどこにも書いてなかったとガッカリ。

そうこうしている内に、先生をびっくりさせる道具が出て来た。コンクリートブロックを重ねてゴシゴシやりだした。そこまでに子供たちがやった数々の試みについては省略するが、それは人類がたどった歩みを示すものであった。そこで先生いわく。「やっとエジプト時代ね」と。そこで次に述べるエジプトのパン製造工程図を見せる。「ワーこれだ、これだ」。この辺は多少作為的だが、一つの試みであった。調理の授業が地理、世界史や芸術までつながっているところが凄い。

ここまで来たので先生は日本の石臼の話をし、どこかにないか探しに行く。ようやく見つかっても、古くなって、挽き手がなかったり、心棒がなかったりで、使えるまでには、2ー3日かかった。さあいよいよ試運転。

なお実際に粉が出るまでには長い道のりだったが、うどんをつくるまでがんばって、最後は製粉工場を見学するが、「なーんだ僕たちがやったのとおなじじゃないか」といわせる。そのすべの経緯を日清製粉株式会社が映画化し、いまでもビデオを同社の東京本社から借用できる。

2000年代になると、日本では完全に保存された石臼はほとんどなくなったから、残念ながらこのようなことも不可能になった。総合学習のまたとない材料だったのに。

2.5 パン製造の工程図

上記エジプトの壁画に粉の工程図がある。この頃すでに、人間は粉の可能性を十分利用しており、それがはっきり工程としてとらえられている。エジプト文明をささえた粉づくりである。粉をつくって、練って、固めてといった、これから先、たびたび出てくるパターンがすでにここにある。固めれば粉は姿を消し、パンという製品に変身する。人間のやることの基本は、つきつめて見ればすべてこのパターンに帰する。もう少し具体的に誰にもわかる小麦からパンを生産する手順を見てみよう。

1. 貯蔵:貯蔵場所からとりだす

2. 粉砕:小麦を挽いて粉にする

3. 分離:風やふるいを利用して、ふすまを除去する

4. 混合:小麦粉に水を加えて練る

5. 成形:パンの形をととのえる

6. 化学変化(発酵、乾燥、反応など)

7. 焼成:焼く

途中で粉が消えて、最後にパンになる。ちょうど七つあるから、小麦粉の七変化と名づけてもよい。普通は化学変化だけを問題にするが、前後を考えて扱うのが粉屋の発想である。さてここで小麦のところを、そっくり粘土に入れ替えたらどうであろうか。粘土は水にぬれた粉である。それが七変化して陶磁器になる。これは縄文時代の土器製作そのものである。

こういうふうに、粉を扱う工程の共通性に注目して考えると、人間がものをつくる仕事のパターンが明瞭になる。これが粉の変身術、すなわち粉の技術である。

人類の人間らしい生活は、はじめ木や石を加工し、形をととのえて、あるいは組み合せて物をつくり出すことからはじまった。旧石器時代の生活である。これも天然の素材の利用であるが、天然の素材の性質に制約され、資源も限定されていた。新石器時代に入ってはじめて人工の粉を造るようになった。文明の夜明けは粉づくりからはじまった。 粉の変身術は、色、かたさ、形など無限の可能性に満ち、たんなる加工にくらべて、はるかに創造性に富んでいた。そのために時代が進むにつれて、粉をつくる道具類が発達し多様化し、複雑になっていった。あらゆる技術がその頂点をめざして走り、現代に来たが、一方で資源の有限がささやかれる現代に、粉があらためてクローズアップされるのは当然のなりゆきかも知れない。

2.9 現代の変身術

現代は複雑怪奇な生産過程を通るので、七変化程度のパターンでは理解できない。20世紀初頭には粉砕ではなく化学合成粉というべき粉が登場するが(第8章)、その前後はやはり、パンや瀬戸物と類似のパターンの組み合せであった。追って説明するように、まさにこの複雑な粉づくりの工程こそが現代文明を築いている。コマーシャル入りのハイテク製品だけを見ていると、なにか現代の魔法のように幻惑されるが、その製造の秘密を粉に注目して追えば、何のことはない、つまりは粉の七変化に帰する。粉をつくって、練って、固めてと、古代エジプト絵画の仕事が工場の複雑な機械で行われているのだ。このパターンから一歩も出ていない。出ようがないのだ。

たとえば現代の骨格をなす怪物、鋼鉄も粉の変身だといっても、すぐには理解していただけないに違いない。しかし、製鉄原料の鉄鉱石と石炭は、世界各地から粉の状態で、船で日本に運ばれてくる。これは現地で、不純物を除去する過程ですべて粉にする必要があるし、輸送にも都合がよいからである。鉄鉱石は製鉄所に近い岸壁に陸揚げされると、それをまず微粉に砕き、配合し、つぎに焼き固め、再び砕いて粒の大きさを整えてから、溶鉱炉(高炉)に入れる。このあたりが20世紀末の技術革新の第一線だった。粉をつくって、焼いて固めてのおきまりのパターンがくりかえされる。やがて溶鉱炉から真赤な鉄の湯が流れ出る。ここで粉は消えたように見えるが、そうではない。ここへ生石灰を主体とする微粉末を、酸素ガスとともに吹き込む。粉体インジェクション法という。硫黄などの不純物はスラグとなって分離する。これは脇役の粉とでも呼ぶのであろうか。先著でこれを書いたあと、某製鉄工場から「その通りだが、一度来てみませんか」と誘いがあった。なにも考えずに見学すると、設備の巨大さに惑わされて驚くだけだが、粉を作って、捏ねて・・・・のパターンを頭にいれておけば、ただ大きいだけの恐竜を見る気持ちで、製鉄工場もなんだかかわいい感じだ。先の中学生の「なーんだ」である。こういう工場は是非小学生にも見てほしいものだ。そうすれば理科離れは即解消になるに違いない。

以前小学5年生用国語(文部省検定)のテキストに「粉と生活」という文を書いたことがある。そのとき私は製鉄をテーマにしようと思ったが、編集部から子供たちは製鉄工場では馴染みがない。ガラスにすることになった。そのためピンボケになった。製鉄工場だったら迫力があるのにと残念だった。製鉄工場見学をせめて中学の必須科目に入れられたらと思うのだが。

2.10 原子力発電

ついでに黄色い粉造りの話をしておくことにしよう。現代の原子力発電も(原子爆弾も)また、粉のお化けだ。いつか民放のテレビで「ウランはこれです,こんな黄色い粉」とデスクの上でと見せられたが、冗談じゃない。直接見られるはずがない。正体はカレー粉だったそうだ。しかし私はその黄色い正真正銘のウランを見る機会があった。四国に海水からウランを抽出している工場があった。莫大な海水からの抽出で採算がとれないがという話だった。カレー粉で十分間に合うのは確かだ。魔物の粉には白い粉(麻薬)、黒い粉(火薬)のほかに、20世紀には魔物の粉の黄色が加わった。後世の歴史家は21世紀を何色の粉が支配した世紀と書くのだろうか。

黄色の粉を製造している工場は国内にはないから、さすがに私も見学していないが、フローシートを見れば、ありふれた機械が並んでいるだけだ。 原料のウラン鉱石は、砂岩の砂粒の間隔を埋める物質の中に、ウラン成分を含んでいる。そこでまず、鉱石を粉に砕いてから、化学的に抽出する。カスの部分は泥、つまり水の中に分散した粉であるから、これを沈殿させて分離する。一トンの原鉱石から僅か七キログラムの精鉱がえられるという。すでに原料調製で危険な放射性廃棄物を大量に製造する、いまわしい工業である。この状態でアメリカなどから日本に送られてくる。現代文明の舞台裏で、厳重な警戒網のなかを動く、嫌われものの危険きわまりない粉は、運転途中でも、また寿命が尽きた廃炉からも、棄て場のない莫大なゴミを出している。

いっぽうで大量消費を特徴とする現代人の生活は、莫大なゴミをつくり出す。しかも現代の企業は、生産によって利益をあげても、それがゴミとして廃棄された場合の処理については、一切関知しない杜会システムになっているから、やむなく地方自治体が収集して処理している(これは早急に改めねばならないであろう)。ところがここでも粉をつくって、焼いて固めて、というパターソが繰り返されている。粉にはじまった華やかな現代文明も、結局は粉に終っている。現代的物質変身術の終着駅は、哀れである。

2.11 人類を絶滅から救ったウスの出現

環境考古学者 安田喜憲国際日本文化研究センター教授は地球規模の気候変動が引き起こす民族大移動が文明の大変化を起こすことを詳しく研究している偉い学者である。 氏は花粉学から出発し、古代の地層の花粉の化石から、今は砂漠の場所が、大森林だったことを明らかにした。たとえば現在のオリエントのLebanon山脈は岩山だが、マツ科の針葉樹で覆われていたという。それが文明発祥の地メソポタミヤ,ローマやエジプトへ大量に輸出されて、激しい破壊を受けたという。レバノン杉はよい匂いがするので、神殿に貴重な木材として使われたらしい。一万五千年から八千年前頃は、気候の大きい変動の時期であった。日本列島では縄文文化がはじまった頃だ。安田は縄文文化は魚と木の実がセットになって育ったもので、岩の風化分解物である粘土が存在したことが、世界に類例がない独創的な縄文文化を育んだという。粘土は植物(森)が岩石を原料にして作り出す。西洋は家畜の文明であるのに対し、東洋は森の文明という。西ヨーロッパでは人々が、トナカイや馬の群とともに退く氷河を追って、北へ北へと移動していた。しかし、移動せずに、小さい獲物や魚や植物に依存して定住する人々もいた。なかでも内陸部で捕獲する鮭は重要だったから、鮭を捕獲するわななどの仕掛けが発達した。わが国でも、近年まで残っていた生活である。(日本では山形県飯豊町は山奥なのに民俗館には鮭漁の道具類があって驚いた。今では考えもつかない)。

また西南アジア、アフリカ、アメリカの一部では、魚、水鳥、タコやイカ類、および植物の利用が著しく発達した。もちろん大部分の地域では、なお昔ながらの大型動物の狩猟に依存する生活が続いていた。より小さな、よりバリエーションに富んだ資源への移行は、当然、テクノロジーの変化を必要とした。植物を掘り起こす道具、野鳥を捕獲するわな、などいままでなかった道具が現れた。それにともなって小さい簡単な整った石器が、世界各地で発見されている。約八千年前頃になるとそれが、より複雑になってくる。

この人類文明への道をひらく動きは、肥沃な三日月地帯と呼ばれる西南アジアの一帯で起こったと考えられている。なぜ、この地方なのか。ほかにもあったのではないか。たまたま長い期間の遺跡が重なりあって保存される条件にあったので、よく研究されたためではないか。いろいろ疑問が湧くが、農耕の発生、それにつづくチグリス・ユーフラテス文明の発生と考えると、必然性がある。住人たちは、狩と野生の穀物の採集とを兼ねていたと考えられている。しかしなぜ、野生の動物や植物の採集よりも厄介な方法に移行したか。それは望んだのではなく、せざるをえない事情が生じたためである。難しいテクノロジーに立ち向かった必然性については諸説がある。どこかへ移住することによっては解決できない、食糧資源の転換を迫るような、気候変化があったらしい。

2.12 狩猟採集から農耕牧畜へ

植物の栽培および動物の家畜化の発達は、狩猟採集に依存する生活から、農耕牧畜を主とする生活への移行であり、食糧革命であった。牧畜は人間が利用できない牧草などを、肉やミルクに変換する実にうまい工夫であった。品種改良を含む農耕は、収穫が確かでかつ収穫量が多い。野生植物のうち、一年生のもので、収穫量が大きく、生育環境の適応性があり、貯蔵しやすく、品種改良に適応しやすい植物が選択された。人口は次第にこの地方に集中した。しかし、長い目で見ると農耕は植物の種類を簡単化し、生態系を単純化する欠点もあり、後にこの地方は砂漠化してゆく。このことは、現代への警告でもある。現代工業化杜会の破壊力は想像を越えているのだ。

西南アジアでの野生植物の利用は、すでに一万七千年前頃の石器から、ぽつぽつその存在が確認されている。なかでも、一万年前頃(一二〇〇〇-九〇〇〇年前)のナトウフ遺跡(イスラエル)では、住居に穀物の刈り取り用具と粉砕用具(石ウス)が散乱し、穀物貯蔵用の穴が設けられていた。以下では広い意味で使う時には臼と書かずにウスと仮名で書く。ウスは、日本ではいずれも臼と書くが、機能も用途も違うので区別したいのである。この双方がこの遺跡から出ている。確かな形を整えた二種類の石ウス(石製粉砕用具)の出現である。草の実を食べなければ生きてゆけない極限状態が生じたのであろう。旧石器時代には大した重要性がなく、ときに気まぐれに使っていたちっぽけな二種類の石臼が役立った。それは単純な道具で、それだけではつまらぬ石ころにすぎないが、その果たした役割は大きかった。それは後に人類の食糧革命をもたらし、新しい文明への歩みを可能にした。

本書のテーマである粉の文明のスタートがここにあり、現代はまさにその延長線上にある。この二種類の石ウスは、それぞれ独自の発達過程をたどった。

2.13 物質精製法の発明-石ウスの機能と分離技術の結合

ここで鳥や、ある種の獣しか食べなかった草の実を、食糧資源にとり入れるという食糧革命のペースになった2種類の石ウスの機能を、もう少し具体的に考えてみることにしよう。草の種子は硬い皮に覆われていたり、皮がデソプン質の部分に食い込んでいて、そのままでは食べにくい。種皮を分離せずに、炒って粉にして食べられるものもあるが、とうてい主食にはなりそうもない。皮を分離して除去し、デンプン質の部分だけを集めることによって、粉つまり全く新しい素材が出現する。これには、種子の種類により二つの方法がある。たとえば米や粟のように、皮がデンプン質に食い込んでいないものは、凹みのある石ウスで搗けば皮が分離する。これを風にかざせば皮が分離できる。小麦は搗くよりも、摺(す)る、つまり磨砕して粉にした方がよい。粒に湿りを与えておけぱ、皮ははがれるだけで、細かい粉にならないから、分離できる。分離しなくても食べられるが、分離したほうがはるかにうまい。この米や粟と小麦の食べ方の違いが、後に西洋と東洋の文明の差を生む重要な因子になった。

草の種子のついた穂から種子だけを集め、余分な部分を除去するには、口で吹くか風にかざす分離法がいちばん簡単である。これなら猿でもやることである。さらにその頃にはある種の織物もあったから、木の蔓や、繊維を組み合せた植物質のふるいや獣皮に孔をあけた「ふるい」なども発達したと思われるが、残念なことにそれらは腐敗し易いために遺物として発見される可能性が極めて少ない。

とにかく粉砕と分離という二つの操作、つまり粉の技術を組み合せた物質精製法の発明が、今まで利用できなかった草の種子を食糧資源として利用することを可能にした。はじめは飢餓を切りぬけるためのひとつの方法としてはじまったが、食用になる草の実の探求、役に立つものの選別育成、それに必要な新しい道具体系(鎌、鍬(くわ)、カラサオ、貯蔵設備などの開発が行われていった。農耕・定住による村落の形成、そして社会の構造も変える数千年をかけての大変革のはじまりであった。

2.14 ウスの発達史概観

メソポタニアやエジプトに初期文明が現れはじめる紀元前三千年頃までの、粉の技術の発達過程では、前述の二種類の石ウスすなわち「つきウス」と「すりウス」の大型化がひたすら追求された。これらのウスは、いずれも単純な機械的な運動の繰り返しであった点が、石刃や鍬や鎌などの他の道具類とは基本的に異なっていた。ウスでは人間は単なる動力でしかない。人間は一つ一つの穀粒を見つめて処理するのでなく、無数の粒子を一挙に処理する。これは人力で可能な範囲の単なる大型化によって生産性を向上できる量産性がある。二種類の石ウスは、人間を有効に動力として利用すれば、生産性をあげて、その分だけ余分の人間を養うことができる。一方で定住、農耕、村落、のちに都市への発達は、より強力な支配者の出現が不可避となった。そのため人間は自然からの支配から脱した分だけ、その社会機構、つまり社会を管理する支配者の力を必要とすることになった。

2.15 つきウスの大型化}

つきウスはすりウスにくらべ、大型化が比較的容易であった。杵は、ありあわせの木を利用して、できるだけ大きくすれぱよい。(最近の実例では九州の八女でクレーンで搗くイベントがあったのは興味深い例である。私は見学させていただき、スケール アップの可能性を極限まで実現した実験と見た。しかしお祭りなら、やっぱり竪杵の集団式がいいと思った)。ウスは杵がぶつかる部分だけに力がかかるから、これを受け止めることができればよい。ウスは土に埋めれぱ固定できる。石は必ずしも凹んでいる必要はない。粒がとび散らないように何かで囲いをつけれぱよい。

つきウスの石には必ず凹みがあるものだという先入観念を修正できたのは、ある偶然のチャンスだった。低部焼で知られる愛媛県砥部町を訪ねたとき、ある家の軒に・雨垂れを受ける石があった。大きな石の真中が、わずかに凹んでいた。私はウスを探していたにもかかわらず、それをウスとは気づかず「点滴穴をうがつというのはこのことですね」と冗談を言ったところ、全く思いがけない話が出た。「これは、ひと昔まえまで水車利用の陶石粉製造工場で使っていたウスですよ」。また必要部分だけを意識的に利用する別な方式もあった(下図)。私は故郷で発見したが、同じものが岡山県でも発見された。しかしそれ以外は実見したことがない。用途不明になっている可能性がある。

囲い部分は別の材料を利用する

囲い部分は別の材料を利用する

2.16 表面粉砕機能]

このように、自然石とまったく区別できないものが、長い間、しかも水車の動力を使った強力なウスであったとしたら、もし古代の遺物に、これに似た使いかたがあっても不思議ではない。そして自然石との区別は困難であろう。新しい機能、正確にいえば、小型では目立たなかった機能が現われることがある。つきウスは、大型化すると、粉を作るほかに、つきウスの杵の打撃粒同士がたがいに強く摩擦する。粒は粉砕せずに、表面の皮だけがむける機能がある。これを表面粉砕機能という。脱穀した籾殻を除去しただけのものを玄米というが、それを臼で搗けば糠が出て白米になる。これは精米所の仕事である。こういう機能を表面粉砕機能と呼ぶ。

2.17 エジプトの壁画

エジプトの壁画では、完成されたつきウスが、万能の物質処理用具として利用されたことを示している。紀元前三千年頃、各地での文明発生以前に、つきウスの技術は広く全世界に伝播したと考えられるが、粟や米、大麦などに適した地方、ことにアジアではこれが定着し、その後長く利用された。わが国では弥生時代の稲作とともに伝えられ、1970年代まで米の精白につかわれていた。精白のみでなく、籾殻(もみがら)をとるのにも、籾摺りウス出現まで利用され、精白までが一工程で行われていた。これは前述の表面粉砕機能である。

つきウスは、皮むき、精白、製粉のほか、練ったり混ぜたりする機能もある。わが国では餅つきをはじめ、こんにゃく製造(こんにゃく芋をつぶすのに湿式、のちに工業化して乾式に変ったが、現在でもこだわりの蒟蒻(こんにゃく)として残っている。柿渋づくり、藍玉(あいだま)つぶしなど数えきれない用途があった。粉づくりの万能の道具であり、食物に限らず鉱物の粉砕や調合にも用いられた。最近では京都で金属粉製造に重い金属製杵で、しかも、強力なバネを使った完全な機械が使われている。たばこの箱の金色がそれである。

10.18 サドルカーンの完整}

つきウスの大型化とならんで、すりウスも大型化されていった。その発達の極致はエジプトのピラミッドの副葬品にある王のために粉を挽く女の像に見ることができる。これは自然石の単なる利用の域を越えて、石材の加工技術が加わっている。西洋では下石の形が乗馬用の鞍の形を思わせることから鞍形のすりウスの意味で、サドルカーンと呼ばれている。小麦のような穀物の製粉機能を専ら追求し、人力の限界まで大型化し、これ以上改造の余地がないと思われるところまで完整した道具である。現在はアフリカの原住民とインドの香辛料用に残っているが、かつてはヨーロッパ、中央アジア・シベリア、中国、韓国まで普及した。タイにもあったようでバンコクのワット・プラケオにある薬の神様の像の前にあるのは上臼がロール状だがサドルカーンである。しかし日本には今日まで発見例が全くない。日本で石皿と呼ぱれてきた縄文時代の石ウスは、左右にすり残しがあって、サドルカーン以前の形態である。

2.19 回転式石ウス

日本の伝統的な石ウスの上石と下石には、特有の目が刻んである。上図は主溝が八本と6本の2種類を図示している。副溝はいずれも六本で八分画六溝式とっ六分画六溝式という。副溝の数はさまざまで。二十数本も刻まれているものもある。特殊なものでは四・五・七などの分画もあるが特殊例である。上石と下方は同じパターンであるが、上石を裏返しにして下方の上に重ねると、上下の目の重なり具合は下図のようになる。

目の交叉

目の交叉

そこで上石を矢印方向に回転させれば、それぞれの目の交点は、外周方向へと移動する。これは溝の中の粉を送り出す役割を果している。もうひとつ粉砕レながら送出す仕組みに、上下石の合わせ面の微妙な間隙(すきま)がある。

これをふくみと呼び、中心部から外周方向へ向かって次第に狭くなっている。したがって、上下の円い石は周縁部分だけで接触している。この接触部分の幅が広いか狭いかにより、粉の性質は微妙に変化するから、この調整が、いわゆる「目立て職人」のもっとも重要視する技術であった。

ふくみのくさび状隙間のつくり方も送りに影響し、また挽くものの粗さによっても変化させる必要があって、このあたりに秘伝があった。目の形は何を挽くかによって変るが、大切なのは溝を掘ることよりむしろ、目の山の頂上の加工面の粗さである。粉に挽く物に応じて、目の頂上部分に適度の粗さを与えるために、ここを夕タキと称する道具でたたいて加工した。古くなるとツルツルになってくる。このツルツルのなり方が堅過ぎる石と、やや柔らかな石とでは違うのが、石臼に適する石を決定する。やや風化しやすい石が石臼に適している。最近は外国産の堅い石が圧倒的に多い。

石材は花崗岩、安山岩、砂岩、溶結凝灰岩などが用いられたが、石の種類や同じ石でも産地により適不適があった。川を流れて軟らかい部分や、亀裂がある部分が淘汰された石が使われることが多かった。しかし庭石や河川工事に利用されて、大きい石は失われ、最近では河川保護のため採石も規制されるので入手は不可能になった。

直径は三〇一三六センチのものが普通で、それ以上六〇センチ程のものは、水車動力を利用した。周縁部の密着部は完全な摺り合せ加工面をなしていなければならない。摺り合せてみて石の粉のつき具合で調整する方法だ。少しでも凹凸があれば、上石がガタついて、粉がうまく挽けない。これらの調整作業は相当の熟練を要し、昔は臼師と称する専門職人の仕事だった。「粉に教えられて」加工するわけで、熟練した臼師が出す加工精度は、現在の精密機械加工の精度に匹敵することもあった。つまり、石臼は外見の粗末さからは想像もつかない精密機械だった。これが車輪やロクロの回転とは基本的に違う点である。車やロクロは少々ガタピシでも差支えないが、石臼は中途半端な回転運動では、よい粉がつくれない。石の粉が入るおそれもある。重い上ウスの重量を確実に軸受で支え、正確に上下石の接触面の平面を保ちながら、スムーズに回転させる必要がある。そのうえ上石の回転は、中心軸に関して実は完全な円運動をしているのではないことも注目する必要がある。摺動(しゅうどう)運動である。これは溝の中の粉を送り出す重要な作用を果している。

このような特異な回転運動の制御に成功したことは、技術史的に見れば、人類がはじめて本格的な機械の、そして、のちに工場と呼ぶものの考え方の入口に立ったことを意味した。このような日本の伝統の石ウスは、次章でのべるように、比較的新しいものであり、中国から鎌倉時代以降に伝来したが、使うのは貴族階級に限られ、特殊な使われ方をしたものであった。

Reynolds,J."Windmills

& Waternulls(Hugh Evelyn London.1970)

Reynolds,J."Windmills

& Waternulls(Hugh Evelyn London.1970)

さて、上の写真のウスの目は、八分画である。実はこれはイギリスのローマ時代、今から二千年程前の遺物である。私は、この写真をはじめて見たとき、どうして日本の今に残っている石臼と、イギリスの二千年も前のロータリーカーンの目が同じなのか。それは偶然なのか。この疑問は従来の研究では解がなく、私が解かねばならない大課題だった。それから、おいおい調べて行くうちに、そのつながりにはいままで誰も指摘しなかった壮大な世界史がからんでいることが次第にわかってきた。

2.18 ロータリー・カーンの出現は人類に回転機構の出発点を与えた

さてなにごともそうであるが、出来上がったものを見れば何でもないようでも、創り出す苦労は並たいていではない。どのような発明も、長い準備段階を一段ずつ着実にのぼり、失敗に失敗を重ね、改良に改良を加えて、はじめて完成されるものだ。ロータリー・カーンも忽然として天才的発明が出現したのではなかった。人力の限界まで大型化したサドルカーンはエジプトにおいても、それ以上の発達はなかった。停滞の原因を古代エジプト社会の性格に求める考える学者もある。

石臼が開発された時期についてはストークらが示した。サドルカーンからロータリーカ_ソヘの発展の中間過程について証拠物件を示していてもっとも確からしいとされている。彼らはギリシャのデロス島から出土した紀元前五〇〇年頃の一連の遺物を示している。この発達は比較的短期間の約五〇年間を要して行われたらしいという。

上図に示すように、まずハンドルとホッパー(穀物供給用漏斗)がとりつけられ、作業性がよくなったが、次に目立も行われた。ストークは次のようにのべている。「サドルカーンは石の直接的圧力によって砕かれたが、目立てを施すことによって、穀粒を保持し、目と縁との間のせん断作用により、穀物を切り開くことを可能にした。それ以来、目立てが慣習化し、しぱらくして、上下の石の目は平行ではなく鋭角で交叉させるとせん断作用が促進されることが明らかになった。このことは製粉技術への恒久的な貢献であり、現代のロール製粉もこの方法を用いている」。このようにして完成されたのが、今もギリシャに残っているレバーミルである。まだ回転運動ではないが、往復運動から弧状運動への飛躍と、テコの原理の利用、そして目立ての技術の導入によって作業性も生産性も著しく改善され、営業用の製粉機となった。ここまでくれぱあと一歩という気がするが、そうではなかった。ロータリーカーンの歴史を技術の進歩の定石としてとらえた二人の技術史家Storck,Teagueの記述は興味深い(Storck,J.,Teague,W.D.:"History

of Flour for Man's Bread"(Mineapolis Minnesota Univ.press,1952)。

多分その蓄積のひとつと思われる例が存在する。それはギリシヤから遠く、時代的に二百五十年も古く行われていたことも興味深い。イギリスのBennetは前世紀末の一八九八年に『穀物製粉史』(

Bennet,R.,Elton,J.:"History of Corn Milling"(Burt Franklin,New York,1898))という全四巻の膨大なウスの歴史をまとめている。そのなかに、古代ウラルトゥ王国のロータリーカーンについてのべてる。この王国は現在のトルコ東部、ヴァン湖に近い山岳地帯に、紀元前一二七〇一七五〇年の間栄えたアッシリアと対立し農耕や金属の技術も相当発達していて、アッシリアを包囲するほどの勢力をもっていたが、紀元前七五〇年にキンメリ人に攻められ、その機に乗じたアッシリアに亡ぼされた。その遺跡から、ロータリーカーンの上石のみが発見されている。

世界最古のロータリーカーン遺物

世界最古のロータリーカーン遺物

注目すべきことは、上石にはホッパーがあり、完全な軸受機構が設けられていることである。これはリンズ機構と呼ぱれ、後世の西洋のロータリーカーンには必ず見られる特色である。ただし目立ては行われていない。リンズ機構は日本にも鉱山用に西洋から伝えられたらしく、その後、豆腐の営業用にだけ残されてきた。ギリシャのレバーミルの目立て法とウラルトゥの回転機構の技術がどこかで結合したのかも知れない。どこでどうなったのか、数百年の消息は不明のまま、西暦紀元元年前後には、ヨーロッパは勿論、東は中国、韓国まで、完成された姿で普及していたのが事実である。シルクロードを経由して西から東へ伝わったとは限らない。壮大な東西交流の結果であろうか。(このあたり、西洋人は専らギリシャ起源を主張し、東洋の研究を参照しない傾向がある)。

目のパターンはイギリスのものも漢代・中国のものも、正確に八分画のパターンである。日本に現在残っている八分画も、この伝統を正確にひき継いでいる。完成された技術の正確な伝播である。しかしイギリスと中国とでは発掘される遺物に形態上の著しい差がある。ことに前漢代(紀元前二〇二一紀元八)の墓の副葬品としての陶製の模型(明器)は「碾磑」と呼ぱれているが、その形態は洗練され、東洋的な美的要素も加味されている。軸受機構も異なり、リンズではない。供給口が中心を避けて設けられ、土石の中心に軸受の穴を備えている。

漢代の石臼の別な資料には八分画の目がある。

また当時の墓から、実用されたものが出土し、花崗岩製で直径八五センチというから、すでに畜力ないし水力利用があったのであろう。供給口が半月形のホッパーを備えているのも西洋とはちがっている。

Storck,J.,Teague,W.D:"A History of Milling-Flour for Man"s Bread"(Minneiapolis

Minnesota University of Press,1952)

ロータリーカーンは小麦製粉に伴って発達し、東西共通であるが、製粉には、粉をふるい分ける絹網が欠かせない。シルクロードを西方へ中国から絹製品が運ぱれたことはその名からも明瞭である。その絹製品には製粉用の絹網も含まれていたに違いない。このことは西洋人が見落とす重要な事項である。私は篩分けの研究でこの事実に注目した。ふるい用の絹網は、現在でも、もじり織と呼ばれる特殊な織り方で、目ずれを防ぐために捩り(もじり)がかけてある(漁網も同じ)。ところがこの、もじり織の起源はきわめて古く、中国では紀元前、秦の始皇帝の時代に発達したことが確かめられており、貿易品であつたから、これが後に西洋の製粉技術に貢献したことは疑う余地がない。

その後西洋ではスイスで製粉用絹網が発達し、明治にはもじり織が日本へ技術導入さ,1973れるが、日本には 僧侶の法衣の織物として古く(時代は不明であるが)中国から導入され、現代でも京都に伝統が受け継がれている。それが江戸時代末期には日本の水車製粉用絹網として使われた。しかし西洋技術導入で廃れていった。この事実はほとんど語られることがない。

2.19 マルクスの石ウス論

ローマ時代に入ると、畜力、のちには水車の動力によりロータリーカーンをまわすようになった。もはや手挽きではないから、ロータリーカーンと呼ぶのは適当ではない。原理的には同じだが、ミルストーンというのが適当であろう。マルクスはその著『資本論』にこう書いている。「すべての機械の基本形態は、ローマ帝国が水車式石臼製粉工場(ワッサーミューレー(Wassermuhlele)において伝えた……機械の全発達史は小麦製粉工場の歴史によって追求できる。イギリスでは工場(Fabrik)は今でもなおミル(mil1=Muhle)と呼ばれている。十九世紀の初め数十年間にでたドイツの技術書ではなおMuhleという表現が、自然力をもって駆動されるすべての機械のみでなく機械的装置を用いるすべての工場(Manufakuturen)にたいしても見出だされる」(第四第第 十

一章「分業とマニユファクチユア」)

これを書くために、マルクスは、ウスの歴史を研究した(草稿の中のメモに「粉砕機械」という見出しで書いている〈К.Маркс,Ф.Энгельс.Том,47,(Политиадат,Москва,1973)。しかしロータリーカーンの起源はわからなかったらしく、アジアからローマに来たとのみ記した。ところが資本論の日本訳にあたって、Wassermhlが水車と訳されたので、日本ではかつての小規模な日本の水車と混同され、日本の石臼や水車の先入観念で混乱が起こった。ちなみにPocbmuhlen(スタンプミル,つき臼)は訳しようがなかったのかポッホミューレと書いてある。このあたりはマルクス学者の怠慢というべきだ。

紀元七九年、ペスビオス火山の噴火によって埋没したポンペイの遺跡にあるロ一マのアワーグラスミル(砂時計の形をしたミルの意)は、パン屋の営業用といわれるが、これではとうてい、よい小麦粉は挽けそうもない構造である。円錐面を精度よくすりあわせ、かつ摺動させることは困難だが、じつはこれは失敗作だったようだ。粗い粉砕しかできなかったので、粗挽きにつかった。その証拠にそのウスのまわりには手挽き石ウスがゴロゴロしていることを観光客として見学した私の研究室の学生が確認している。私は残念ながらこれを写真で見ただけで確認していない。この種のウスはその後製粉用としては姿を消し,鋼鉄製鉱山用粗粉砕機(ジャイレトリー ミル)として残った。

2.20 中国・宋代の発明が西洋の小麦製粉に大きく貢献した

小麦製粉では細かい粉のふるい分けが欠かせないが、西洋では製粉がはやくから発達していたにもかかわらず、機械筋の出現は意外に遅くて十六世紀以降とされている。長い間手動ふるいだった。ふるいをクランク機構(回転運動を直線運動に変換するメカ.ニズム)によって前後に往復運動させるように、機械化したのは東洋のほうがはるかに古いことを、科学技術史家ニーダム(Needham,J:"Clerks and Craftman in China and the West"(HONG KONG Univ.Press,1970,山田慶児訳『干菓子と西の学者と工匠』河出書房新社,1978))が指摘した。このことは本シリーズ『ものと人間の文化史-篩(ふるい)』に述べている。

「穀粉をふるい分け精選するために、中国では長く足踏み式の揺り機械を使用してきた。1313年の『農書』の記述にはすでに振動飾を水車と一体化ーしたシステム(水打羅)を読みとることができる。箱型の飾が宋代(960-1279)に実在したことはこれによって確実である。もっと古くから存在した可能性が大きい。いずれにせよその歴史は今後の研究課題である。」別の本で、「間口盤車図」という絵巻物(965年)について興味ある事実を指摘している。

間口盤車図(模写)

間口盤車図(模写)

この絵巻物は五代十国時代、南唐王朝末期の宮廷画家、衛賢(940-980)の作品である。原本の写真はわかりにくいので、下図そのイメージをできるだけ忠実に模写してみたものである。絵本の原稿を頼まれて、その挿絵を書く絵かきさんに、まだ見たこともない絵の説明を不鮮明な写真でせねばたらない羽目にたった。その気になってよく見ると多くの人物がなにかをやっている。優雅な貴族、らしい人たちもおれば、臼のそばで裸で仕事している人物もいる。粉が飛散するからであろうか。丸一日がかりだったが楽しい作業だった。わからないところは書かず、また勝手に付け加えることはしたかったが、勘違いしている部分もあると思う。絵本では絵かきさんの空想で色彩ゆたかに書いて下さった(福音館刋『粉がつくった世界』(1987))。絵書きさんの勘違いは下記の通り。

ところでこの絵の一部に水車駆動の機械飾があることを、鄭為(『文物』第二期・一九六六年)が報告した。下図はその部分の詳しい復原図である。ニーダムは、「なにかもっと複雑なものを動かしている。この機械がふるいないし唐箕であるのは、なんら疑問の余地がない。ふるいの戻り運動は発条によっておこなわれたにちがいたいし、揺り転子の下のつなぎは非常にぎこちなくみえるからである。クランク、連結棒およびピストン棒の組み合せは、こうして900年前後には確立されていた。」さらに別の著書で景明寺の記録から、530年に遡る可能性を指摘した。ニーダム.一はこれがのちに熱機関の機構の基礎になった点で注目したのであった。

2.21 西洋の製粉工業 Bennet,R.,:"History of Corn Milling."(Burt Frankkin,New

York,1898)

西洋では、小麦製粉が社会的に重要だったから、中世には製粉工場を領主や教会が占有し、利益を独占した。ロ一タリーカーンを庶民が所有することを禁じて争いを起こすこともあった。一三三一年、イギリスのセントオーバンス修道院では町中の民家からウスを没収して修道院の床に敷きつめた。その五十年後の一揆のときには、住民が修道院を襲撃し、かつての屈辱の記念物たる床石をこわし、石の欠けらを勝利の記念品としてもちかえった。

ドイツでは粉屋の職人たちは誇りをもち、その修業はきびしかった。シューペルトの歌曲集「美しい水車小屋の娘」は、修業に出る若者が、未知の世界へのあこがれと希望をこめて、たからかにさすらいの喜ぴをうたう門出の歌である。

さすらいは、粉屋のよろこび

一度もさすらいを志さぬ粉屋は

だめな粉屋にちがいない

水の流れから さすらいを学んだ

昼も夜も やすみなく

水の流れは 遍歴を思う

あんなに重い石ウスでさえ

陽気なワルツを踊り

もっと速く廻ろうとする

近世にはウスの没収というような事件はなかったが、粉屋の経済的地位は日本では想像もつかないものだった。権力の集中。機械化した大規模工場による集中大量生産、国際化などの伝統が、工業文明への道を拓く基礎になった。産業革命頃の西洋の風車および水車を動力とする製粉工場の絵に、現代の工場のパターンを見ることができる。いまでも日本で水車小屋とは、山水画に出てくるような風景を思うのとは大きな相違である。日本にはこういう伝統なしに、西洋の技術導入によって明治以降の工業化が進んだ。、ミル(mill)とクラッシヤー(crusher)は西洋では磨石と叩き石だが、日本ではいずれも西洋から入った完成された機械であり、ミルは石ウスとは結びつかない。石ウスとミルとの間には断絶がある。

18世紀のo.evansの製粉プラント(J.Reynolds"Windnills

& Water nills"(1970)P.51)

18世紀のo.evansの製粉プラント(J.Reynolds"Windnills

& Water nills"(1970)P.51)

十九世紀末、イギリス、ビクトリア朝の代表的私人テニスンは粉屋の主人の印象を次のように表現している。

金持の粉屋を見た

でっぷり肥って顎は二段

目はせわしないが ゆったりほほえみ

粉まみれのひたいは

世界を相手の商いで一杯

ーーーー"The Miller"s Daughter"より-----